不老会は、人体解剖教育や研究のために献体・献眼することを目的とし、1962年(昭和37年)に設立されました。その後、2012年(平成24年)4月1日に公益財団法人としての認可を受けています。

不老会の創設者である久野庄太郎は、浜島辰雄とともに愛知用水の実現に向けて活動を先導した中心人物です。久野は愛知用水を完成に導き大きな功績を残しましたが、その裏で多くの苦難にも直面してきました。そんな久野が不老会設立に至るまでの軌跡をご紹介します。

知多半島には大きな河川がなく、年間を通して降雨量が少ないため、深刻な水不足に悩まされてきました。知多半島に生まれ、農業のために水汲みに明け暮れていた久野は、用水路の実現を夢見るようになります。

そんな中、昭和天皇から激励を受けたことや大干ばつにより壊滅的な被害を受けたことをきっかけに、用水路建設に向けて活動を開始します。久野の思いに共鳴した浜島辰雄とともに実地調査を行い、計画案を作成。「愛知用水開発期成会」を結成し、国に働きかけを行うなど、用水路実現に向けた運動を強力に推進していきました。

吉田茂首相への陳情などを経て「愛知用水公団」が設立され、世界銀行からの借入やアメリカからの技術導入を実現し、愛知用水の建設事業が国家事業として本格的に動き始めました。

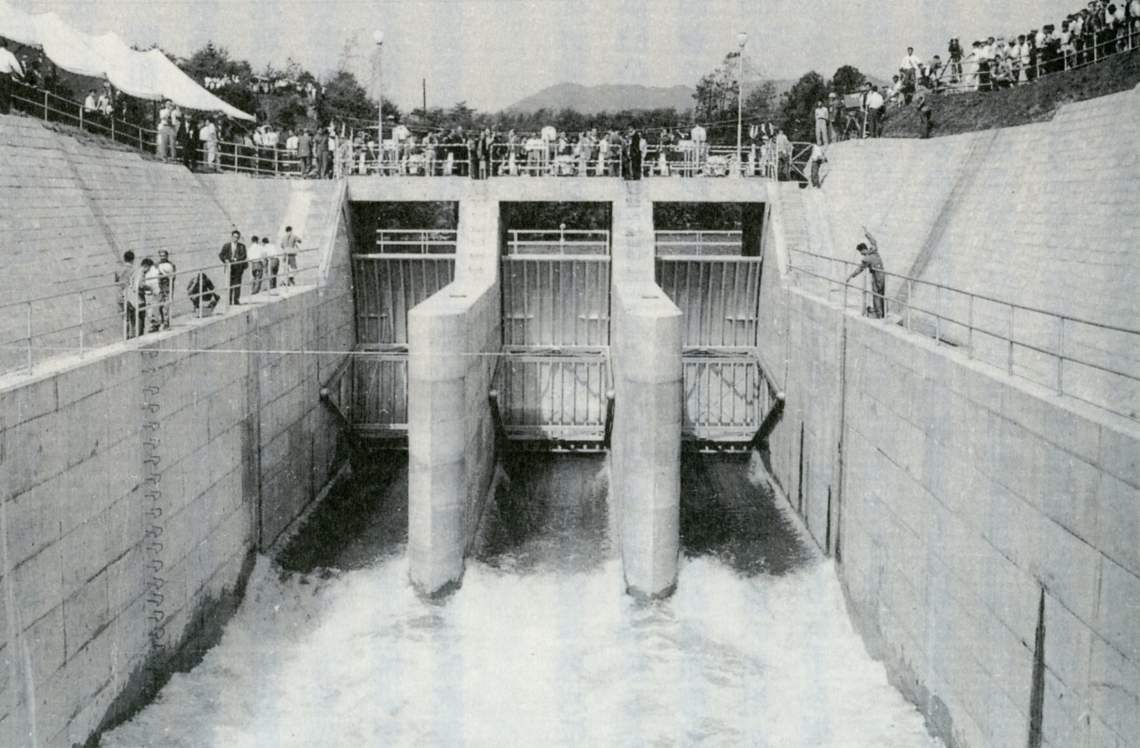

世紀の大事業といわれ、日本の高度経済成長の先駆けにもなった愛知用水は、こうした経緯を経て、長野県御嶽山に牧尾ダムを建設し、木曽川の上流から知多半島の突端まで112kmにわたる水路を建設。422億円の総工費と6年の歳月をかけ、1961年(昭和36年)に完成しました。

愛知用水の完成により、知多半島の深刻な水不足が解消され、農業生産量も飛躍的に向上しました。しかし久野は、何よりも望んでいた成果が得られたにも関わらず、苦悩の日々を送っていました。

愛知用水の建設中、御嶽山からの火山性有毒ガス噴出が原因で5名が尊い命が失われました。残念ながらその後も事故は続き、愛知用水完成までに56名の犠牲者が出てしまいました。常滑の陶芸家に、工事現場の土を使った水利観音像500体の制作を依頼し弔いを行いましたが、「こんな仕事を始めなければ、この人たちは死ななかった。私が殺したようなものだ」と自責の念に苛まれるようになります。本人やご遺族の心情を思い、「自分を人柱に埋めてもらおうか」とまで思いつめ苦悩していました。

久野は、名古屋大学医学部の勝沼清蔵教授を尋ね、犠牲になられた方々への想いを話したそうです。

「私は医者として1万人以上の患者を診てきたが、助けられなかった人も大勢いる。君は愛知用水を造って100万人以上の人々を救った。君は偉いよ」と勝沼は静かに諭し、こんな話をされたといいます。

「医師を育てるためには人体の構造を教えることが必須だ。そのためには実際の人間を解剖する必要があるが、解剖実習のための献体が足りず困っている。私も頭は卒業した東大に、体はお世話になった名大に寄付することにしている。」

久野は勝沼の助言を受け、愛知用水の建設で犠牲を強いた人々へのせめてもの報恩として、さらには医学の発展に貢献するために、すぐさま自らの遺体を医学解剖に提供することを決め、名古屋大学へ献体登録しました。

献体を決めた久野は、精力的に献体活動への働きかけを行い、献体に賛同する人たちの組織を作ることを決意します。勝沼の助言からわずか半年足らずで200名を超える賛同者が集まり、愛知用水が通水した翌年の1962年(昭和37年)1月に不老会の設立総会が開かれました。不老会の献体登録第1号は久野庄太郎、第2号は久野夫人、第3号は共に生涯を愛知用水建設に捧げた同士・浜島辰雄でした。

これが不老会の始まりであり、愛知用水は不老会にとっての源流なのです。この志の輪は現在まで広がっています。毎年5月には献体の塔で献体者追悼式並びに御名札納め式を挙行しています。また、毎年各大学で解剖慰霊祭が執り行われています。

お電話でのお問い合わせ窓口が、混み合いつながりにくい状況が続く場合がございます。ご不便をおかけいたしますが、時間を改めておかけ直しいただくか、メールフォームでお問い合わせください。「よくあるご質問」をまとめておりますので、そちらもご覧ください。

FAX 052-253-7123

受付時間 9:00~12:00/13:00~16:30

(土日祝日・休業日〈不定休〉を除く)

※事務所にお越しの際は、事前にお電話ください。

公益財団法人 不老会 担当宛

〒460-0008

名古屋市中区栄2丁目10-19

名古屋商工会議所ビル6F